フリーソフト故に手軽にはじめることができるBlenderですが、そもそもパソコンに取り込まなければ使うことができません。

3DCGを制作するために、まずはBlender制作ができるパソコンのスペックを見ていきましょう。

「Blenderでどこまで求めるのか?」そこがポイントになりますが、2Dソフトに比べて3D空間を再現するため、目的によってはハイスペックが必要になる場合もあります。

Blenderが要求するパソコンのスペック

自分の思い描くものや、キャラクターをモデリング(作る)するには、Blender側が開発を続けているソフトウェアをダウンロード、そしてインストールする必要があります。

その前に必要なことがあります。

それは「Blenderを動かせるパソコンを持ってるのか?」ということ。

3DCGは一般的にグラフィックのパワーを必要とするソフトが多いです。そのため、例えばWindows PCのインテル「i」シリーズやグラフィックボード、Mac PCのMシリーズの中でも性能が良いものを搭載していると安心で、スムーズに作業を行うことが可能になります。

最低は欲しいスペック

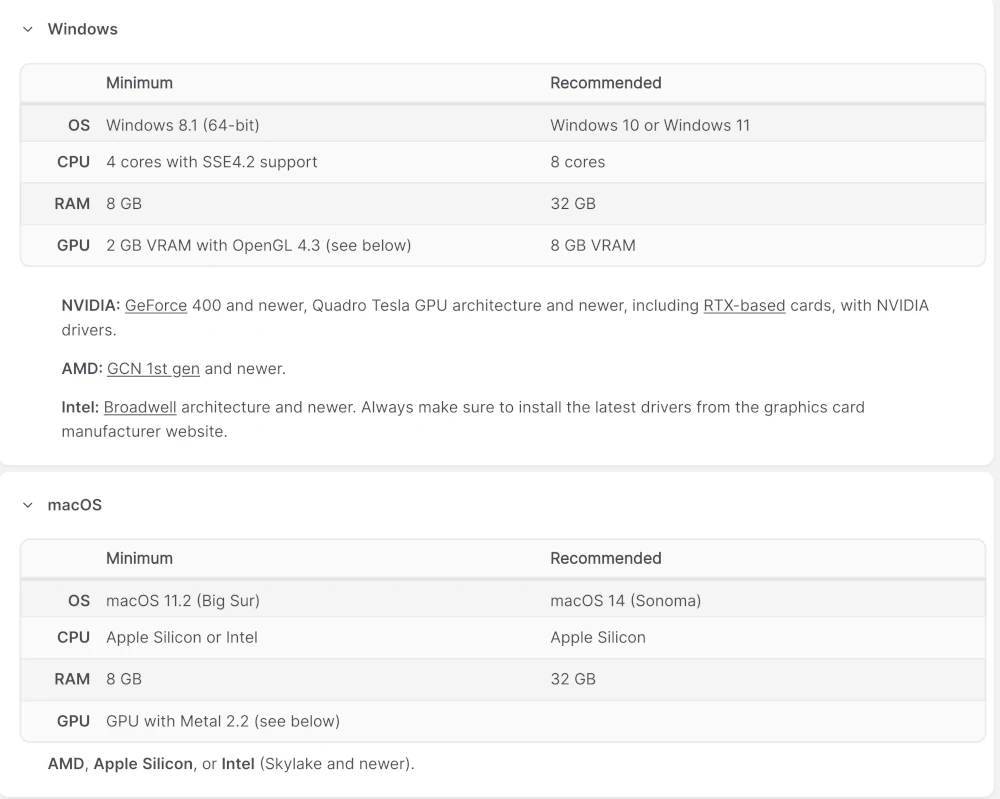

Blenderの公式サイトでは、Windows/Mac/Linuxのスペックを公開しています。

簡単な概要スペックを解説

最低スペック

- OS:64bit

- CPU:4コア 2GHz以上

- メモリ:8GB

- ディスプレイ:1280×768(1980×1080推奨)

- グラフィックボード:2GB以上(OpenGL 4.3以上対応)

- デバイス:マウス、キーボードまたはペンタブレット

かつてはノートパソコンに搭載されている「atom」でも動作はしていましたが、時代の変化と共に新機能が増えていき動作の保証はなく、要求スペックも上がっています。また、最低スペックになるため「軽い制作しかできない」と考えておいたほうが良いでしょう。

近頃発売されているパソコンの場合は、最低ラインをクリアされているものがほとんどなので、よほどのマニアックな PCでもない限り基本的には心配はいらないと思います。

3DCGでは多くのメモリを消費するため、多く積んでいるほどストレスフリーで快適に作業をすることができます。最低限8GBは欲しいところです。

推奨スペック、このくらいほしいパソコンの性能

- OS:64bit

- CPU:4コア以上

- メモリ:16GB

- ディスプレイ:1920×1080 ✕1枚

- グラフィックボード:4GB以上(OpenGL 4.3以上対応)

パソコンにこのくらいのスペックがあれば、「初心者~中級者」は快適に動かすことができます。バランスの良い組み合わせになります。

ただし、高解像度のレンダリング(画像出力)は厳しいです。計算に時間がかなりかかることが予想されます。また、たくさんのCG素材を同時起動内に制作していく場合や、多くのソフトを同時稼働させると、動作が重くなるため注意が必要です。

Blenderを極めたいスペック

- OS:64bit

- CPU:8コア以上(Core i9を選べば安心)

- メモリ:32GB以上

- ディスプレイ:1980×1080(3840×2160推奨)

- グラフィックボード:12GB、GPUメモリ搭載クラス

「映画」・「アニメ」など、本格的に制作をしたい人にお勧めのスペックになります。ガラスなどの計算処理が難しいCG再現でも、リアリティーを高めながらスムーズに作業を行うことができます。

CPU・メモリ・グラボが重要なCG制作の PCスペック

Blender2.8以降では、「cycleレンダー」と「EEVEEレンダー」が登場しました。これらのレンダー機能を使いながら主に「画像」・「動画」へ出力していきます。

レンダーの意味とは、「レンダリング」の略語です。CGで作ったものを最終的に書き出す機能のことを指します。

cycleレンダーとは?

通常のレンダリングは、パソコンの「CPU」を使用しながら計算を行います。

cycleレンダーは、CPUの代わりにグラフィックボードを使うことで、CPUよりも性能が高ければレンダリングの速度を上げることができます。

つまり「CPU」と「GPU」、どちらでレンダー機能を使用するかによって完成までの速度が上がりますが、それにはパソコンの性能で大きな差が出るということです。

cycleレンダーを使用するのが目的の場合は、「GPU」の性能が高い場合が有利になります。

EEVEEレンダーとは?

Blender2.8から「EEVEEレンダー」が搭載されました。

簡単に言えば、「速い」・「綺麗」を売りにしているレンダーです。

もともとゲーム開発用に作られたエンジンでもあるため処理速度を優先しており、cycleレンダーに比べて圧倒的に素早いレンダリングが可能になりますが、クオリティーは落ちます。

インテルのCPU

どこまで求めるのかによりますが、CPUは「i5」・「i7」・「i9」搭載のパソコンなら安心でしょう。

CG制作ではパソコンのパワーが高ければ有利になるため、最新版のi5以上を積んでいるパソコンを選びたいところです。

「パソコン性能が落ちる = 計算速度が遅くなる」を覚えておきましょう。尚、メモリやグラフィックボードの性能も関係性を持ちます。

AMDのCPU

最近のAMDは、「省電力」と「高処理能力」がインテルを超えているものがあります。以前はコア数をたくさん積んでいたため、処理自体は早かったのですが、電力の消費が多すぎるのが欠点でした。

最近ではそれが大きく改善しています。

少し前の性能で例えば、CPUの「Ryzen 5 3600」では、 TDPが「65 W」で、同時期に発売されたi5あたりの一般的なインテルCPUとそこまで変わりません。しかし、コア数が「6コア」・スレッド数が「12」もあります。

これは、2019年8月のインテルの「i7中版」に勝つほどです。もちろん、インテルも対抗してますます競争が激しくなっているため、現代に合わせて特に自作PCで組む場合には、その動向をよく見ておく必要があります。

ちなみに、「Ryzen 5 3600」はグラフィック機能が内蔵されていないCPUなので、別除、グラフィックボードが必要です。

MACのCPU「Mシリーズ」

デザインで人気を集めるMACのパソコンは、「M」シリーズの登場で劇的なハイスペックパソコンに性能アップしました。

「M1チップ搭載・メモリ8GB・グラフィック内蔵」

2020年に登場した初期型のスタンダードモデルですが、Blenderのモデリングも問題なく行うことができます。精細なモデリング(制作)をしなければ、M1チップでも楽しむことは可能です。

「M1- Mac mini」のスタンダードモデル(8GBメモリ)を使用していますが、中級レベルのことはできます。処理能力も早く、Macはメモリの使い方が上手いパソコンなのでM1チップの8GBでも快適に使えています。

「M4 – Mac studio」は更に快適です。

- 14コアCPU32コアGPU

- 16コアNeural Engine 410GB/sのメモリ帯域幅

- 36GBユニファイドメモリ

グラフィック性能を初め、メモリーも大幅に増えているため、全体的なパフォーマンスが劇的に変わりました。

例えば、M1チップで保存しておいたBlenderのデータを読み込む際に、使用メモリは30GB近くになりスワップ(HDD・SSDから容量を貰う機能)が始まります。そのため動きはカクカクに…。

Blenderのソフトが落ちないのは凄いのですが、快適に制作は難しい状態です。しかし、M4チップのMac studioではメモリを少し残した状態で、尚且つグラフィックのメモリもあるため、ぬるぬるに快適動作します。

これほどパソコン性能で制作速度が変わります。

尚、「Blender 3.1」以降のバージョンでは、Mチップ「Metal」機能が搭載されたため、cycleレンダー時にGPUで計算が可能です。

まとめ

このようにグラボだけが突出して性能が良くても、思うようにCG制作は進みません。「CPU」や「メモリ」も同時に重要です。

「あなたはBlenderで何を作りたいですか?」

軽い簡単なCGであれば、高いパソコンを購入する必要はなく最低スペック+αのパソコンでも問題ありません。「M1 Mac」でも十分です。一方で拘りながら追求をしていくには、高性能なパソコンが求められます。

「CPU」・「メモリ」・「グラボ」のバランス選びが大切です。