640×480の時代が終わり、1920×1080のフルハイビジョンと呼ばれる画面サイズが主流となる中、じわじわと3840×2160の4kサイズ、さらにはその先の8k画面に移行が進んでいます。

そこで問題になってくるのが、モニター画面に表示されるソフトの見辛さ。幅が広がることによって、もともとフルハイビジョンのサイズ用に作られたソフトは文字などが小さくなるため使いづらくなってしまうのです。

例えばインターネット検索で利用するブラウザー。FHD(1920×1080)のモニターで見ていると特に問題はなかったものの、4k(3840×2160)モニターに入れ替えてみるとブックマーク欄やツール欄、そして検索画面が非常に小さくなるため見づらくなります。この場合はブラウザの設定画面から拡大表示をすることで対処可能です。

BlenderでCG制作をするにあたり、画面は大きな方が有利です。効率的に作業がしやすくなります。しかし、ツールバーなどの表記が小さければその利点も低下。そのため、Blenderでは、UIのサイズ変更ができるようになっています。

UIサイズを変更し、自分の使いやすい大きさに変更しましょう。高解像度モニターや小さな文字が苦手な場合には、とても便利な機能になります。

画面表示の文字を大きく変更する設定

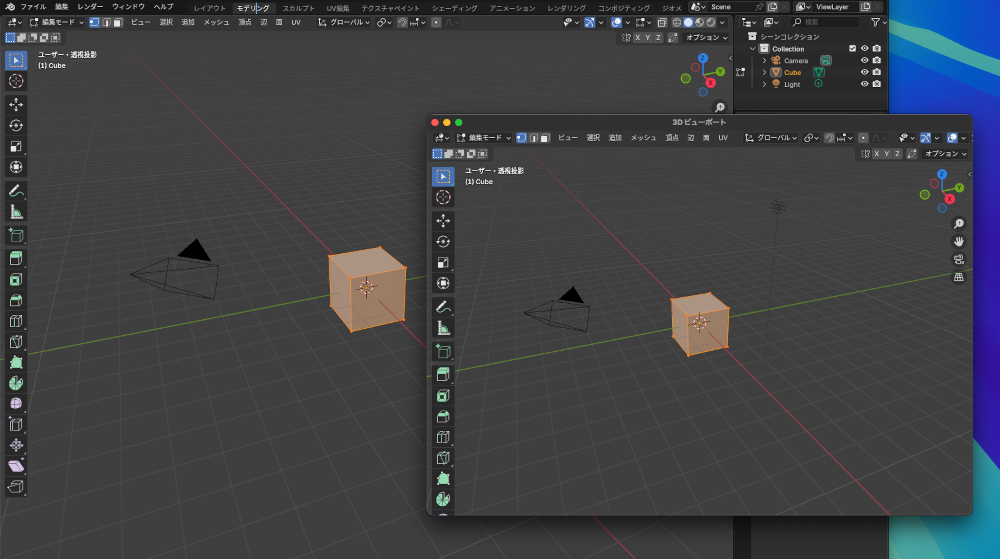

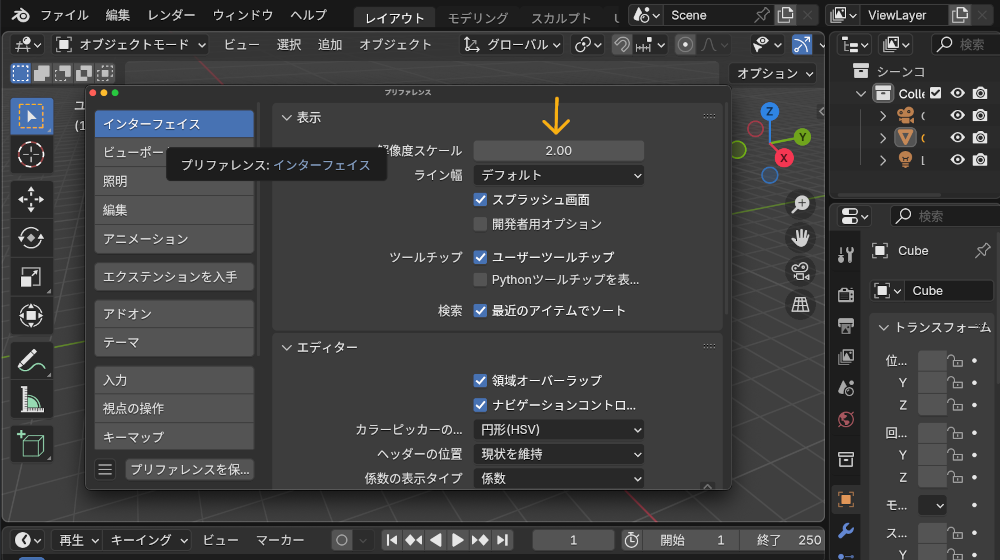

上記画像は何もしていない状態です。4k対応モニターで、解像度は3840×2160です。各項目の文字が小さく、見づらい状態です。現状で良い場合には変更しなくて問題ありません。使いづらい場合には設定を変えてみましょう。

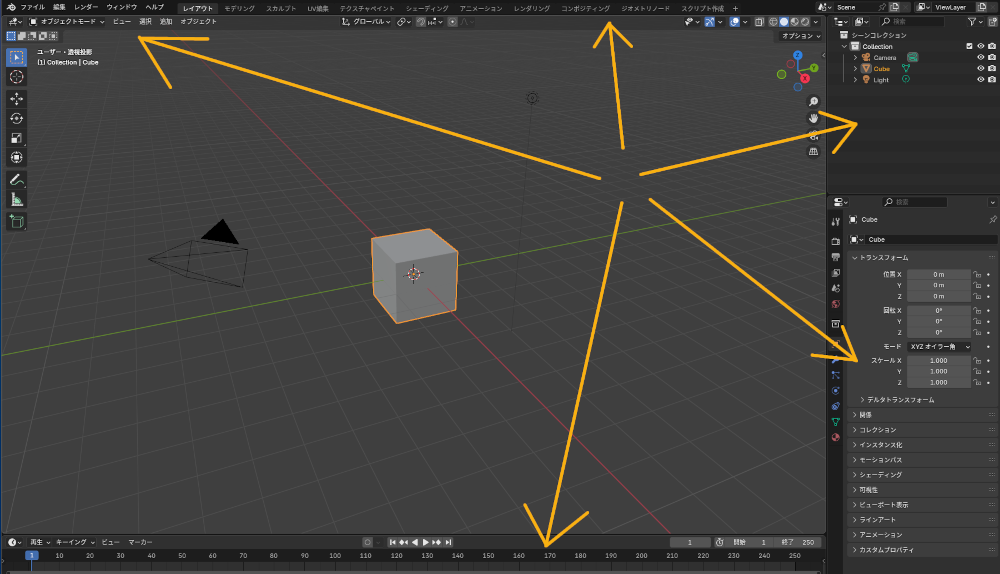

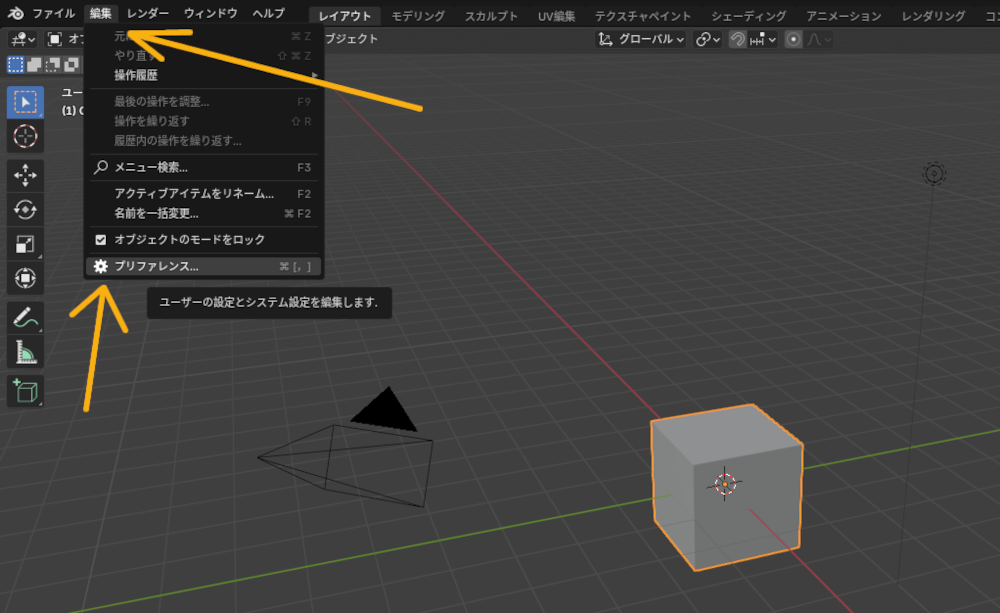

「編集」から「プリファレンス」を選択して、システム設定画面を表示させます。

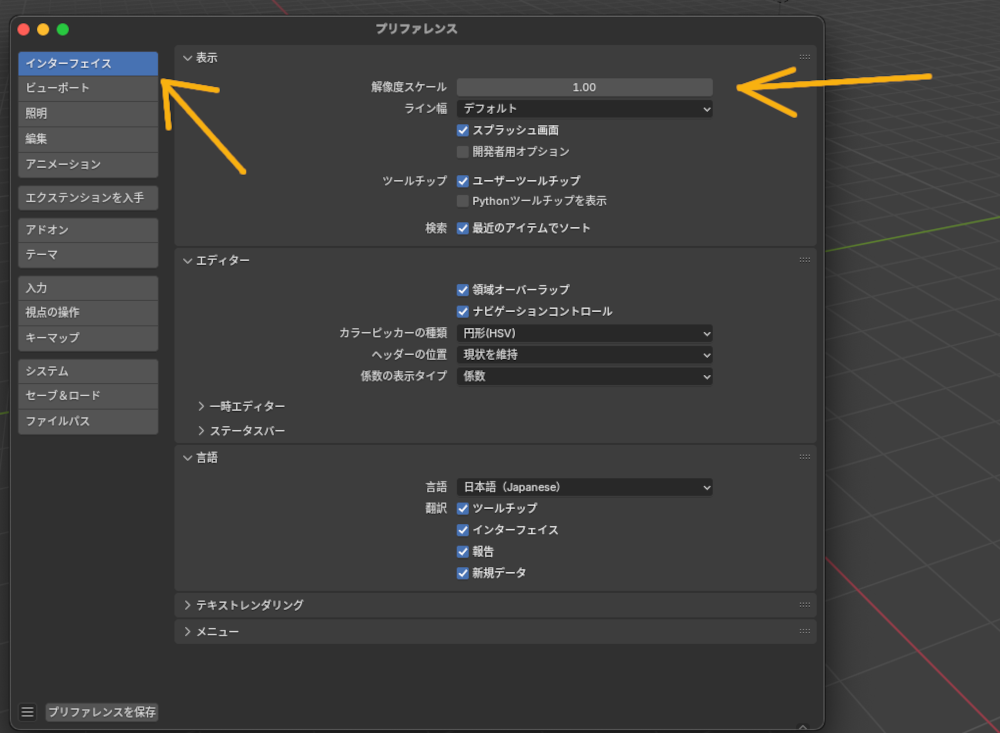

「インターフェイス」項目にある「表示」に注目します。その中に「解像度スケール」があるので変更しましょう。デフォルトでは「1.00」に設定されています。数字を大きくしていくと、UIの文字が連動して大きくなることが確認できると思います。

解像度スケールを「2.00」に設定した状態です。先ほどの表示画面とは異なり、全体的な文字が大きくなり、見やすくなったと思います。ただ、個人的に使用するには大きすぎるので、「1.50」まで落としました。使用するモニターに合わせて自由に設定してください。

レンダリング画面を分離せずに同画面で表示させる設定

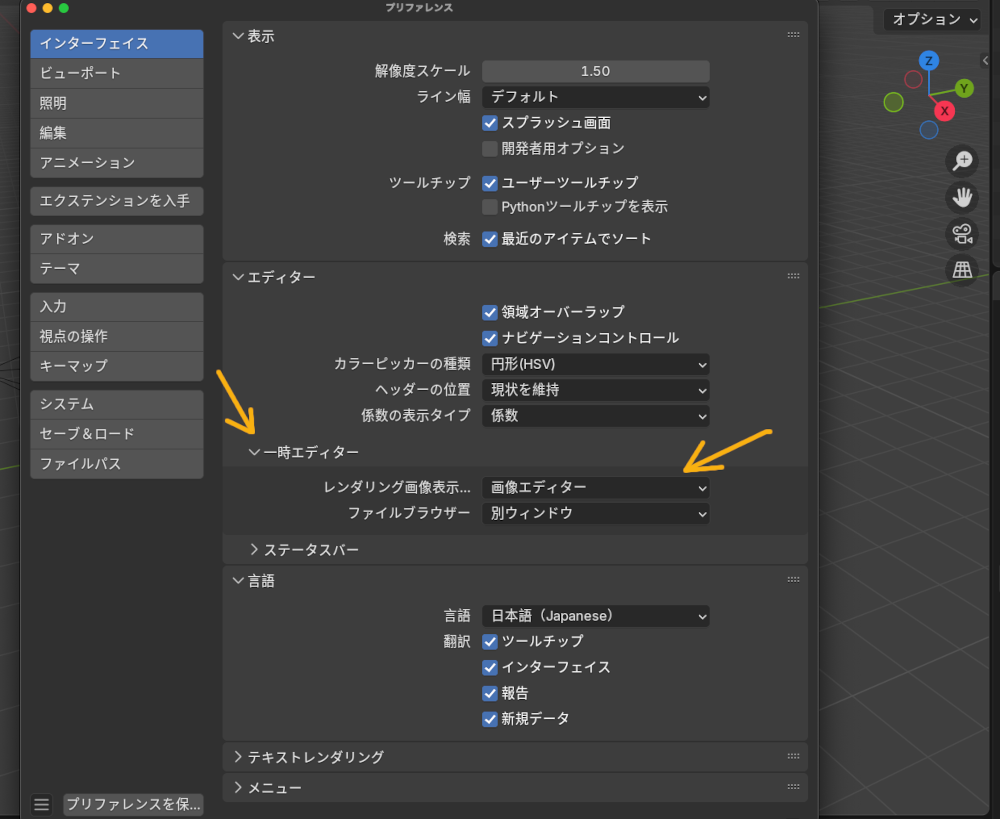

ここからは好みの設定になります。モデリングが終わり画像を出力させますが、このことを「レンダリング」と呼びます。Blenderの初期設定では、レンダリングを行うと出力される画面が分離した状態になります。

一度、「プリファレンス」の設定画面を閉じるか横にずらして、画面の一番上にあるツールバー「レンダー」をクリックし、「画像をレンダリング」を実行しましょう。立方体がレンダリングされますが、画面が分離されることが確認できると思います。

以前のバージョン(Blender v2世代?)では同一の画面で出力されていましたが、現在では仕様が変更されています。

「一時エディター」の項目を表示させましょう。その中に「レンダリング画像表示方法」とあるので、「画像エディター」を選択し保存。この変更により、レンダリングをすると画面が切り離されることなく画像出力画面が表示されます。尚、出力したレンダリング画面を戻す(消す)場合には、「Esc」を押します。

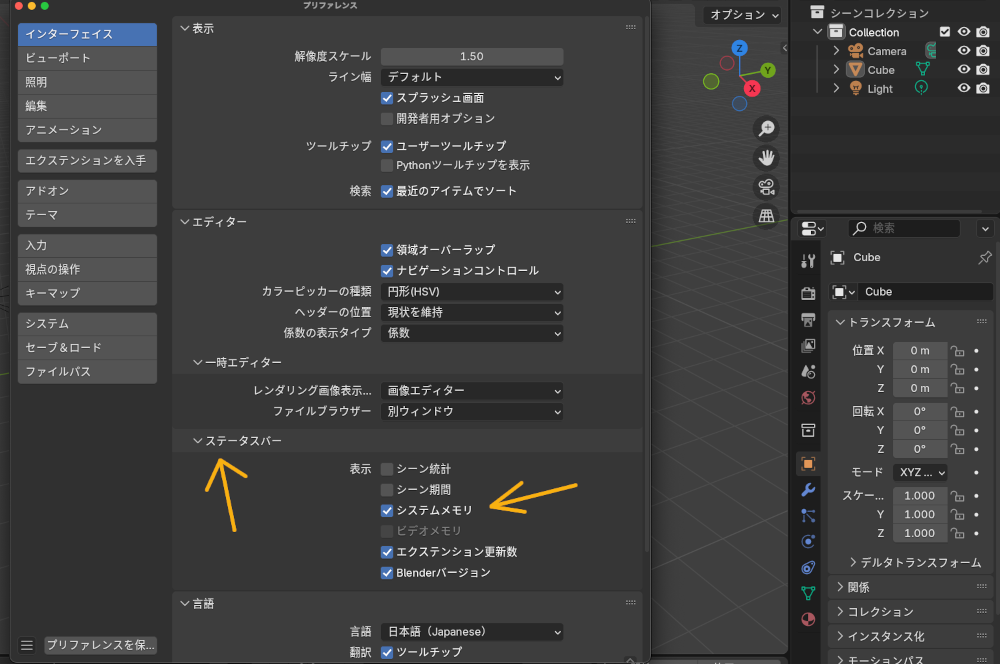

使用状況を把握する設定「メモリ」・「シーン統計」

Blenderを使用していくと、どのくらいのメモリーを消費しているのか?オブジェクトにはどのくらいの情報が入っているのか?などを確認したくなる場合があります。それを可視化するための設定項目です。

「ステータスバー」項目の中にある「表示」に注目をします。さまざまなチェック項目がありますが、「システムメモリ」にチェックを入れます。他の情報も表示させたい場合には、「シーン統計」・「シーン期間」・「ビデオメモリ(グラボ搭載時)」にもチェックを入れて下さい。

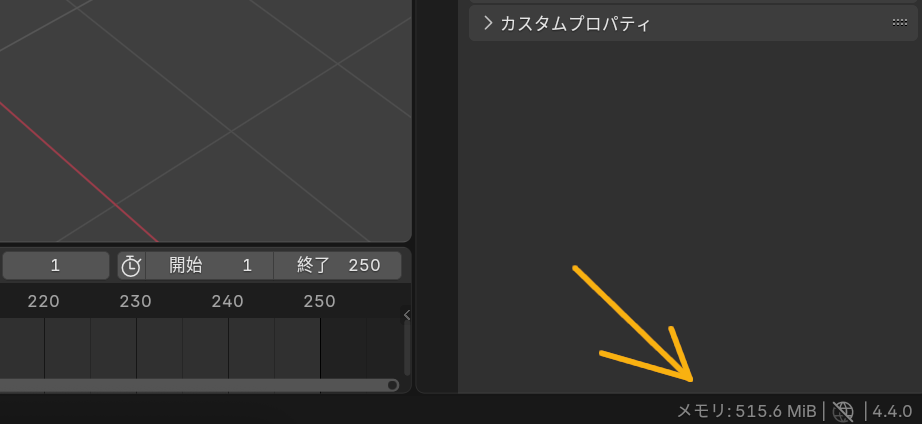

設定した情報は、Blenderの画面にある「右下」に表示されます。現在使用しているBlenderのメモリは「515.6Mib」という意味です。その横にある「4.4.0」の数字はBlenderのバージョンが表示されています。

画面操作のパフォーマンスを上げる設定

Blenderの3DCG制作時に、画面がカクカクしたりする場合があります。これはメモリ不足なのが主な原因ですが、GPUの性能不足でも発生します。そのような場合には、編集画面の品質を落とすことで、多少の快適性を求めることができます。

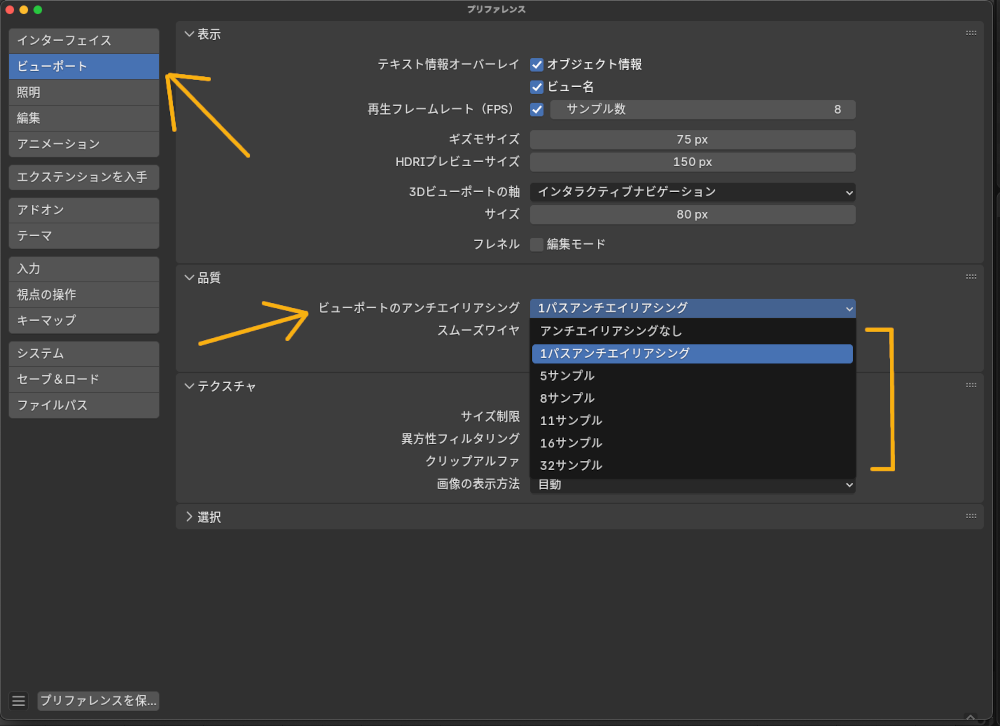

「ビュポート」から「品質」へ。その中に「ビューポートのアンチエイリアシング」とあります。「1パスアンチエイリアシング」に変更しましょう。「32サンプル」は高品質で制作が可能ですが、処理能力を大量に消費します。(つまりパソコンが重たくなります)

まとめ

このページでは、Blenderを快適に制作するための設定方法を学びました。ソフトの使いやすさは制作スピードに直結するため、自分なりに使いやすいUIで楽しくCGを始めましょう。